はじめに

「授業にタブレット?」「先生がクラウドで教材を共有?」そんな言葉に驚いたのは、もう過去の話かもしれません。

いまや教育現場にはデジタル化の波がしっかりと押し寄せ、私たちの想像を超える速さで“学校”の風景が変わりつつあります。黒板とチョークの時代から、クリックとスワイプの時代へ。ICTの活用は、学ぶ子どもたちだけでなく、教える側にも新しい可能性と悩みをもたらしています。

この記事では、教育のIT化が現場にどのような変化をもたらしているのかを実際の取り組みや課題とともに丁寧に解説します。ぜひ最後まで読んで参考にしてください。

教育現場のIT化とは

教育の世界にも、デジタル化の波が確実に押し寄せています。従来の教科書と黒板だけの授業風景から、今ではタブレットやオンライン教材を活用する学校が増えつつあります。この変化は単なるツールの導入にとどまらず、学び方や教え方そのものを見直す大きなきっかけとなっています。

デジタルで広がる学びの選択肢

まず、IT化が進むことで、児童・生徒一人ひとりの学びに合わせた柔軟な指導が可能になっています。画一的な一斉授業から脱却し、個々の理解度や学習ペースに応じて教材や指導内容を調整できる環境が整いつつあります。たとえば、タブレットを使って演習問題に取り組む際、自分の進度に合った問題が自動で提示される仕組みも増えています。これにより、学びに置いていかれることなく、得意な分野はどんどん先へ進めるといった「個別最適化された学習」の実現が可能になってきました。

教員の働き方にも変化が

IT化の進展は、生徒の学習支援だけでなく、教員の働き方にも大きな影響を与えています。出席管理や成績の記録、保護者への連絡といった事務作業をデジタルで処理できるようになったことで、教員は本来の業務である授業準備や個別対応により多くの時間を割けるようになっています。また、校内の情報共有や教材の共有もクラウドを通じて効率的に行えるようになり、チームとしての指導体制の強化にもつながっています。

子どもたちの参加を後押し

デジタルツールの活用によって、授業への参加の仕方も多様化しています。チャット機能を使った意見交換や、オンライン上でのクイズ、アンケートといったインタラクティブな活動が、発言が苦手な生徒にも参加の機会を提供します。これにより、教室内の静かな生徒も、学びに対して能動的になれる可能性が広がっています。

遠隔授業という新たな選択肢

また、感染症拡大や天候不良など、やむを得ず学校に登校できない状況でも、オンラインで授業を受けられる体制が整いつつあります。単なる緊急対応ではなく、場所に縛られない学習環境として、今後も大きな可能性を秘めています。とくに地方や離島など、教育資源が限られる地域では、こうした遠隔教育の意義は非常に大きいと言えるでしょう。

ICT活用で授業と働き方に大きな変化が生まれている

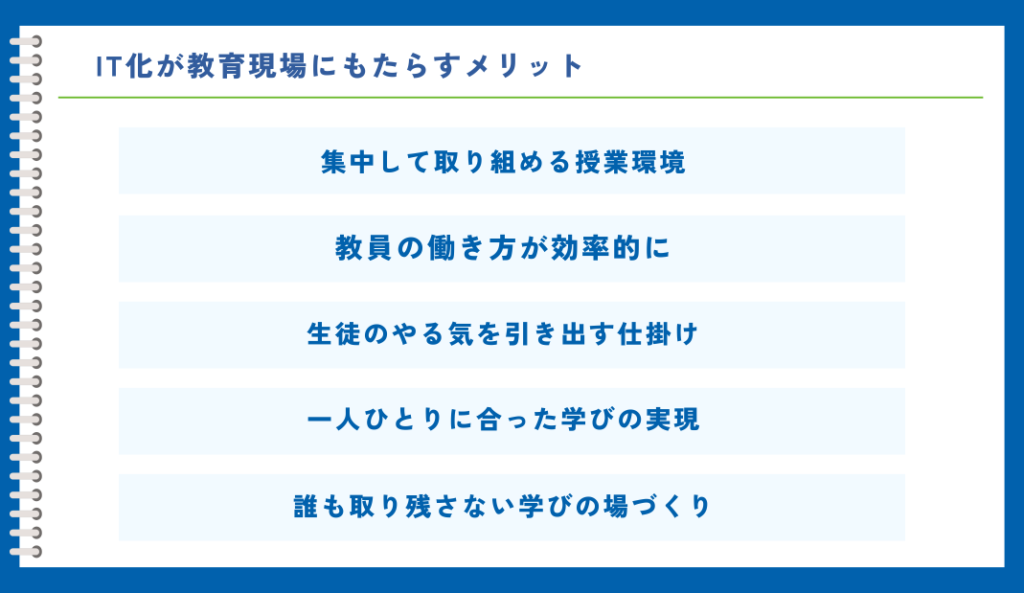

IT化が教育現場にもたらすメリット

学校にデジタル機器が導入されることは、単なる便利さ以上の意味を持っています。タブレットやパソコンを通じて授業が行われる環境は、子どもたちの学び方を大きく変えるとともに、教える側の働き方にも新たな可能性を広げています。ここでは、教育現場でIT化がもたらす代表的な利点について見ていきます。

集中して取り組める授業環境

タブレットや電子教材を使うことで、黒板をノートに書き写すといった作業にかかる時間が減り、生徒は内容の理解により集中できるようになります。操作も直感的で、指でタップすれば動画や図表が表示され、難しい内容も視覚的に理解しやすくなります。また、質問を端末から気軽に送ることができる仕組みもあり、声を出して発言しにくい生徒でも授業に参加しやすくなります。

教員の働き方が効率的に

授業の準備や後処理も、ITツールの活用で効率化が進んでいます。従来は毎回コピーしていたプリントも、デジタル教材として配布できるため印刷作業が不要に。教材の保存や再利用も簡単になり、似た内容を別の学年で使い回すことも可能です。板書を撮影して記録する、授業中の反応をデジタルで集計するなど、教員の業務を支える仕組みが多く導入されています。

生徒のやる気を引き出す仕掛け

動画や画像、音声などを活用したデジタル教材は、子どもたちの関心を引きつけます。難しい知識もゲーム感覚で学べる工夫が施されており、学習が「やらされるもの」から「自分からやるもの」へと変わっていきます。ICTを活用したグループワークなども増えており、生徒同士が協力しながら課題に取り組む場面が多く見られるようになりました。

一人ひとりに合った学びの実現

IT化によって可能になる「個別最適化」は、教育の大きな進化といえます。習熟度に応じて出題内容が変わるデジタル教材や、苦手な単元を重点的に練習できる学習支援ツールなどが整い、すべての生徒にとって無理なく着実に学べる環境が整いつつあります。理解が深まるまで繰り返し学べる仕組みもあり、基礎固めから応用まで自分のペースで進められます。

誰も取り残さない学びの場づくり

視覚・聴覚に困難を抱える生徒にとっても、ITは大きな支えになります。画面の拡大表示や読み上げ機能、色の変更などを活用することで、自分に合った学び方を見つけることができます。こうした配慮がしやすいのも、デジタルだからこその強みです。

ICT導入により授業と教員業務の効率化が進んでいる

実践例!ITツールを活用した授業

教育の現場では、ITツールを取り入れた授業が少しずつ当たり前になってきました。ただタブレットを使うだけではなく、オンラインでのやりとりや、映像・音声を活かした多様な授業展開など、工夫を凝らした取り組みが各地で進んでいます。ここでは、実際に行われている活用例をいくつか紹介します。

遠くても学べる授業づくり

画面を通してやりとりできる会議ツールを使えば、教室に集まれない場合でも授業が続けられます。先生の話や板書を配信し、画面越しに質問や発言もできるため、離れていても「つながっている」と感じられる学びが実現します。とくに感染症対策や悪天候時には、この仕組みが役立ちます。

資料配布や提出もオンラインで

授業のプリントや課題を、紙ではなくオンラインで配布・提出できる仕組みも活用されています。先生が用意したスライドやまとめ動画なども一緒に共有できるので、生徒は授業後にも内容を振り返ることができます。また、欠席した生徒にも同じ資料を届けられるため、学びの遅れを防ぐことにもつながっています。

動画でふりかえる学習

体育や音楽、美術のような体を動かしたり、音を出したりする教科では、授業を動画で記録しておき、あとで自分の動きをふり返るといった使い方も増えています。例えば、ダンスのステップを動画で確認したり、自分の演奏を聞き返したりすることで、客観的に自分を見つめる機会となります。

視覚を助けるデジタル教材

図や表、フローチャートといった「目で見て分かる」資料をデジタルで作るツールも、多くの授業で活用されています。紙で描くよりもきれいに整理でき、共有も簡単です。生徒が自分で作る活動を通して、思考の整理や表現の力も養われます。

アナログとデジタルのいいとこ取り

手書きのノートや実物を映し出すカメラと、デジタル画面を組み合わせた授業も行われています。先生の手元を映しながら説明することで、作業の流れが分かりやすくなります。これにより、デジタルの利便性を活かしながらも、手書きの温かさや丁寧な指導も大切にできます。

遠隔授業やデジタル教材で学び方が多様化している

教育IT化の課題と未来への展望

ITを活用した教育は確かに便利で可能性に満ちていますが、現場ではその導入や運用にまつわるさまざまな課題も浮き彫りになっています。教育の質をさらに高めるためには、これらの壁をどう乗り越えるかが大きな鍵となります。ここでは、教育現場で直面している現実と、今後への期待を整理してみましょう。

学校ごとの環境の差

一人ひとりに端末が配られたとはいえ、その使い勝手には大きな差があります。通信が遅かったり、接続が不安定だったりする学校も多く、十分なICT活用が難しいところもあります。とくに自治体ごとの予算や整備の方針の違いが、こうした「環境のばらつき」に大きく影響しています。その結果、同じ学年・同じ内容の授業でも、学ぶ環境の質に差が生じてしまうのです。

教員の準備と負担の問題

ICTを使いこなす力は、教員の中でもまちまちです。慣れていない先生にとっては、機器の操作やトラブル対応がストレスになることも少なくありません。また、ICT導入で授業準備の手間がかえって増えたり、機器管理に追われたりすることもあります。せっかくの仕組みが、先生たちの「負担」になってしまっては、本末転倒です。

維持管理が難しい現実

端末は配布して終わりではありません。時間がたてばバッテリーの持ちが悪くなり、故障や不具合も出てきます。ネットワークも常に安定して動かす必要があり、そのための管理やサポート体制が整っていないと、現場での使い勝手はどんどん悪化してしまいます。ITの活用は、導入後の“メンテナンス”こそ重要なのです。

新しい技術との向き合い方

最近では、文章を自動生成するAIや、映像を解析するツールなど、急速に進化する技術も次々と登場しています。しかし、こうした新しい技術の導入には注意が必要です。子どもたちの個人情報をどう守るか、著作権の扱いをどうするかなど、まだまだルールや仕組みが整っていない部分も多く、各校で慎重な対応が求められています。

次のステージへの期待

それでも、未来は確かに開かれつつあります。2025年には、これまで配られてきた端末の更新が始まり、より高性能で安定した環境が整うことが期待されています。全国的に教育のデジタル化を進める動きも強まり、先生たちへの研修や、ICTを使った授業のサポートも拡充されていくでしょう。

すべての子どもに最適な学びを

ICT環境が整えば、障害のある子どもたちにも、その子に合った方法で学ぶことができるようになります。読み上げ機能や拡大表示などを使えば、これまで苦労していた場面もスムーズになります。また、一人ひとりの進度に応じて学習内容を調整できる仕組みも広がり、より「自分に合った学び」が実現しやすくなってきています。

教育のあり方が深まる

こうした流れは、単に「機械を使う授業が増える」という話にとどまりません。むしろ、先生が子どもとどう向き合うか、どんな力を育てたいのか、といった教育そのものの姿を見直す機会になっています。ICTはあくまで道具。大切なのは、それをどう活かしていくかという“人の工夫”にかかっているのです。

格差や教員負担の課題を乗り越え支援体制が求められている

まとめ

教育現場のIT化は、もはや選択肢ではなく“必要不可欠な手段”となりつつあります。授業の形を多様にし、個々の生徒に合った学びを可能にするICTの力は、教育の質を高め、教員の働き方を見直す大きな推進力となっています。一方で、学校間や自治体間でのICT環境や教員スキルの差、端末やネットワークの維持・管理、新技術との付き合い方など、解決すべき課題も明確になっています。

それでも、ICTを活かした教育は、子どもたち一人ひとりの可能性を広げ、社会につながる力を育む鍵となるでしょう。今後は、端末の更新や教育DXの推進といった国の方針とも連動しながら、現場の工夫と支援体制をどうつくっていくかが問われていきます。教育のIT化が、ただの「機械導入」にとどまらず、「人の学び」を支える土台として定着するためには、これからが本番です。