はじめに

「AIが授業をする時代が来るなんて想像もしていなかった」——教育現場にいる多くの先生や保護者が、そんな驚きを感じているかもしれません。でも今、まさにそれが現実になりつつあります。AIは単なる技術ではなく、一人ひとりの学びを支える“見えない先生”として、教室や家庭の中に静かに入り込んでいます。

子どもの得意・不得意に応じて教材を出し分けたり、理解度に合わせて問題の難易度を調整したり。しかもそれが、リアルタイムで、かつ誰にでも提供できるという柔軟性を持っています。

本記事では、AIが教育にもたらす変化と可能性を、具体的な事例やメリット、そして課題まで幅広く紹介します。教育に携わるすべての方に、AIと向き合うヒントをお届けします。

AI技術と教育の融合

デジタル教材やオンライン授業が広がるなかで、AIの存在感も一気に高まっています。「教える」から「導く」へ。今、教育のかたちは大きく変わりつつあります。本章では、AI技術がどのように教育現場に入り込み、学びの質をどう高めているのか、その全体像を見ていきます。

一人ひとりに合わせるしくみ

従来の教育は、同じ教室で同じ内容を同じ時間に学ぶ“一斉授業”が基本でした。しかし、子どもたちにはそれぞれ異なる得意・不得意、興味の向き、不安やつまずきがあります。

AIを活用すれば、そうした個々の違いを把握したうえで、それぞれに合った教材や問題、学びのペースを自動で調整することが可能になります。まさに“その子のための授業”が、画面の向こうで静かに展開されていくのです。

教師のサポート役として

AIは教師に代わる存在ではなく、むしろ力強いパートナーです。授業準備や採点といった事務的な業務をAIが担うことで、先生はより子どもに向き合う時間を確保できます。

また、AIが集めた学習データを分析することで、「どこに課題があるのか」「どの生徒がどこでつまずいているか」が一目で分かります。教師の“勘”や“経験”に加えて、データに基づく指導が可能になり、より効果的な学びを支えることができるのです。

学びの方法そのものが変わる

AIの導入は、単なるツールの置き換えにとどまりません。教育の根本的な姿勢を問い直す転機とも言えます。

従来の暗記重視から、「考える力」や「問いを立てる力」など、これからの社会で必要とされるスキルへのシフトが求められるなかで、AIはその土台を整える存在です。生徒が自ら調べ、試し、考えを深めるプロセスを後押しするように設計されたAI教材も登場しています。

教育の“届き方”も変える

AIの活用は、学びの“質”だけでなく“届き方”にも影響を与えています。地域や家庭環境に関係なく、同じように学習の機会を得られることは、教育格差の是正にもつながります。

家庭にいながらにして、自分に合ったペースで学べる仕組みは、特別な支援が必要な子どもや、部活動・家庭の事情で時間に制限がある生徒にとっても有効です。誰もが“学べる権利”を享受しやすい社会へ、AIは一歩ずつ道をひらいています。

教育者の役割も進化する

AIが広がることで、教師の役割も変わりつつあります。知識を一方的に伝えるのではなく、生徒の思考や探究を支えるファシリテーターとしての立場が求められるようになってきました。

今後は、AIによる分析結果をもとにした個別対応や、協働学習のデザインなど、“人にしかできない教育”の重要性がさらに高まっていくでしょう。

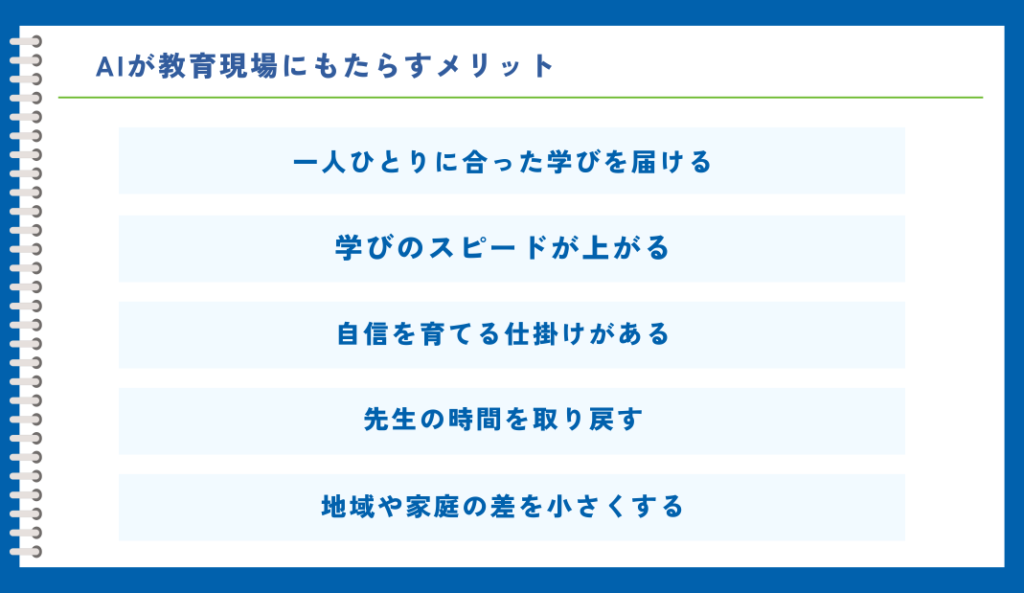

AIが教育現場にもたらすメリット

「わかる」「できる」が自然に積み重なる――そんな学びの環境が、AIの力で少しずつ実現しています。効率だけでなく、意欲や自信も育ててくれるAI。ここでは、教育現場で実際に感じられるAIの具体的なメリットについて、いくつかの観点から紹介していきます。

一人ひとりに合った学びを届ける

AIは、子どもの理解度や関心、学習ペースなどを細かく分析し、それぞれにぴったりの学び方を提案してくれます。同じ問題でも、「この子には図で説明」「あの子には音声で」といったように、学び方そのものを調整してくれるのです。

これまでの一斉授業では対応が難しかった個々の特性に寄り添えるようになり、「自分だけの教材」で学ぶ感覚が、子どもの学習への向き合い方を変えていきます。

学びのスピードが上がる

AIを活用すると、学習内容の習得にかかる時間が短縮されるケースが多く見られます。どこを重点的に復習すべきかをAIが判断し、無駄を省いた最適な順番で学べるからです。

特に、ある程度基礎ができているけれど伸び悩んでいる層の子どもに対して、AIはとても効果的です。「何がわかっていて、どこでつまずいているか」をすばやく把握し、学習の迷いをなくしてくれるからです。

自信を育てる仕掛けがある

AIは、「ちょうどいい難しさ」の問題を出題し、解けたらすぐに褒めたり応援したりしてくれます。この繰り返しが、子どもたちの「できた!」という実感を積み重ね、自信につながっていきます。

また、失敗してもすぐにやり直せる環境があることで、「間違えても大丈夫」という安心感が生まれます。学ぶことへの前向きな姿勢が育ち、学習の継続性も高まるのです。

先生の時間を取り戻す

AIが問題の採点や進捗管理、教材の提示などをサポートすることで、先生の業務負担は大きく軽減されます。その結果、先生は授業の質を高めたり、子ども一人ひとりと向き合う時間を増やすことができるようになります。

教育現場の人手不足や多忙感といった課題に対しても、AIは有効な解決策のひとつとして期待されています。

地域や家庭の差を小さくする

AI教材は、インターネット環境さえあればどこでも使えるため、都市部と地方の教育格差の解消にもつながります。家庭の事情で塾に通えない子でも、自分のペースで学びを進めることが可能になります。

また、大人向けの学び直しやリスキリングにもAIは役立っており、生涯学習の機会を広げる手段としても注目されています。

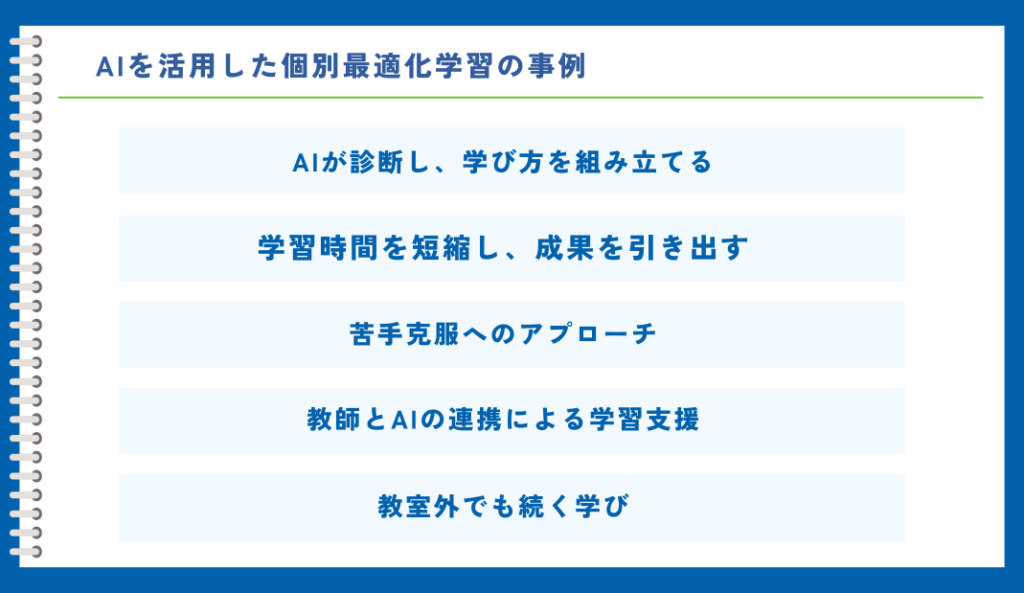

AIを活用した個別最適化学習の事例

「どこでつまずいたのか」「何が得意なのか」。こうした情報を瞬時に把握し、一人ひとりに合った教材を届ける——それがAIによる学習支援の強みです。本章では、具体的な事例をもとに、AIがどのようにして“個別最適化”を実現しているのかを紹介します。

AIが診断し、学び方を組み立てる

あるAI学習システムでは、子どもの学習履歴や回答傾向をもとに、理解度や苦手な単元を即座に分析します。その結果に応じて、次に取り組むべき問題や単元をリアルタイムで提示。これにより、「どこから復習すればよいのか分からない」という迷いが減り、自分のペースで学びを進めることが可能になります。

従来は一律のカリキュラムに沿って進められていた学習も、AIの導入によって“その子だけのカリキュラム”が組まれるようになりました。

学習時間を短縮し、成果を引き出す

AIの活用は、ただ便利なだけではありません。ある学習支援システムでは、従来の学習時間に比べて約3分の1の時間で同等以上の成果を出すことができると報告されています。

その仕組みは、つまずきポイントを最短ルートで補強できるようにAIが導くこと。無駄を省いた効率的な学びが、限られた時間のなかでも確かな成績向上へとつながっているのです。

苦手克服へのアプローチ

苦手教科に対して、「何から始めればいいのか分からない」と悩む子どもは少なくありません。AIはその悩みに、具体的な“次の一歩”を提示してくれます。過去の回答傾向や時間の使い方などから、その子に最適な問題セットを組み、段階的に難易度を上げながら学習を進めます。

これにより、「分からないまま終わる」という状況が減り、自信を持って問題に向き合えるようになります。実際、苦手科目への取り組みが続くことで、成績だけでなく自己肯定感の向上にもつながっています。

教師とAIの連携による学習支援

AIによって提示された学習プランや分析結果は、教師にとっても大きな支えになります。どの子がどの単元でつまずいているのか、進捗が滞っている理由は何かを、データとして明確に把握できるため、より的確なフォローが可能になります。

こうした“人とAIの協働”が、子どもたちの学びをより深く、より豊かにする支援につながっています。AIに任せる部分と、人の手でしかできない対応を分担することで、教育の質はさらに高まっています。

教室外でも続く学び

最近では、家庭学習にもAIが取り入れられています。朝や放課後、自宅でもタブレットやパソコンを使って、自分に合った問題に取り組む子どもが増えています。ある小学校では、教室・家庭・放課後と学習の場をまたいでAIが活躍し、平均点の上昇や学習意欲の向上といった成果が出ています。

家庭での学習にもリズムが生まれ、子ども自身が「今日はここを頑張る」と目標を立てやすくなるという利点もあります。

AI導入の課題とその解決策

AIを活用した教育が注目される一方で、導入にはさまざまな課題も存在します。技術が進むほどに見えてくる難しさや懸念。そして、それに対して現場でどのような工夫や準備が進められているのか。本章では、AI導入に立ちはだかる壁と、それを乗り越えるための具体的な道筋を整理していきます。

判断の仕組みが見えづらい

AIは複雑なアルゴリズムで動いているため、「なぜこの教材が選ばれたのか」「どうしてこの問題が出されたのか」が分かりにくい場合があります。

この“見えない判断”が、教育現場に不安を与える一因です。とくに、保護者や教員がAIの提案内容を把握しづらいと、学習内容の妥当性や公平性を確認できないまま運用が進んでしまうこともあります。

大量のデータと高性能な機材が必要

AIを十分に機能させるためには、大量の学習記録やテスト結果といった「教師データ」が必要になります。これを集め、正確に運用するには時間もコストもかかります。

さらに、AIを安定的に動かすための端末や通信環境、サーバーの整備なども欠かせません。結果として、初期投資や運用費用が教育機関の負担となる場合があります。

トラブル時の責任があいまいに

AIの判断が原因で生徒が誤った学習を進めてしまったり、混乱が生じた場合、誰が責任を取るべきかがはっきりしないケースもあります。

このような状況を避けるためには、AIの活用に関するルールやガイドライン、トラブル対応のマニュアルをしっかりと整備しておくことが大切です。

学ぶ力を奪ってしまう可能性

AIが答えやヒントをすぐに示してしまうことで、子どもたちが「自分で考える」経験を減らしてしまう可能性があります。これは、思考力や意欲の育成という観点から大きな懸念材料です。

AIにすべてを委ねるのではなく、「考えるプロセスを促す設計」にする工夫が求められます。生徒の自発的な学習を支えるための教材設計や、先生の声かけとの連携が必要です。

教員の立ち位置が揺らぐ

一部の業務をAIが担うことで、「教員の役割がなくなるのでは?」という不安の声もあります。とくに事務的な業務が効率化される一方で、「人にしかできないこと」は何かを再定義する動きが必要です。

AIは道具であり、教育の本質を担うのは人です。教員が子どもの感情やつまずきに寄り添う役割に集中できるよう、AIとの適切な役割分担が求められます。

情報の扱いと倫理的な配慮

AIを使ううえで避けて通れないのが、プライバシーと倫理の問題です。学習履歴や個人情報を扱う以上、それをどのように守るかという視点は非常に重要です。

また、AIが誤った判断をしないようにするための監視体制や、偏りのない学習支援の設計も必要です。ルールを守りながら、安心して使える環境づくりが求められています。

解決に向けた工夫と準備

これらの課題に対しては、いくつかの取り組みがすでに始まっています。

たとえば、AIの判断基準を可視化する仕組みや、教師や保護者が内容を確認できるインターフェースの整備が進んでいます。また、段階的にAIを導入し、データ基盤を少しずつ整えていくというアプローチも有効です。

教員向けの研修やマニュアルの整備、トラブル時の対応体制構築、そして生徒向けのガイドライン作成なども、安心してAIを活用するために不可欠です。

まとめ

AIは「教える」存在というより、「支える」存在として教育の中に浸透しています。学習の進捗や苦手分野を分析し、一人ひとりに合った内容をタイミングよく提供することで、無理なく、そして無駄なく成長を後押しします。

また、教師の業務を軽減することで、より本質的な指導や子どもとの関係づくりに時間を割くことが可能になります。地域差や学力差を越えて学びを届けられる点も、AIならではの大きな利点です。

一方で、ブラックボックス化やデータ管理、思考力の育成といった課題もあり、慎重な運用が求められます。しかし、こうした課題に向き合いながらAIを使いこなしていくことが、未来の教育の質を高める鍵となるでしょう。

【焦り】 過去問を探す時間が足りず、演習が後回し。

【解決】 登竜問なら毎年追加される問題を条件検索し、

Word でレイアウト調整→即プリント。“探す” 時間がゼロになります。

今の指導に不足している問題タイプもすぐ手に入ります。