公立中高一貫校の人気が定着し、地域によっては高倍率が常態化しています。そこで語られはじめたのが、入り口に抽選を絡める「抽選併用」や、一次・二次で段階的に見極める「二段階選抜」といった枠組みです。とはいえ、現時点で「制度変更が公式決定した」と言い切れる一次情報は確認できません。落ち着いて“あり得る選択肢”を理解するのが賢明です。本稿は「制度動向ウォッチ」として論点を整理しつつ、もし導入されたら家庭・受検生・塾がどの力に重み付けを移せばよいかを、実務ベースで提示します。どの制度でも通用する準備の“芯”も合わせて示します。

ニュース概要—いま語られていること/決まっていないこと

高倍率地域で、公平性(機会の均等)と適性の妥当評価をどう両立するかをめぐり、抽選を一部に取り入れる案、一次で軽量評価・二次で深い評価を行う案などが議論・提言として散見されます。ただし現時点では「具体の導入」や「スケジュール」を公的に確認できていません。実装は白紙、議論は進行中です。

制度の論点を3つに分解

議論は理念と運用が混ざりがちですが、次の三点に分けると全体像が掴みやすくなります。第一に「入口の公平性」。抽選併用は母集団の多様化に資する一方、割合設定や説明責任が課題です。第二に「学びの適合性」。二段階では、一次で基礎・読解、二次で記述・面接・グループワークなど“深い力”を測りやすい反面、評価者訓練や採点品質の担保が不可欠。第三に「運用可能性」。欠席・配慮申請・追検査、そして不正対策まで現場で捌けるかがボトルネックです。

もし導入されたら—シナリオ別に“準備の再配分”

制度が未定でも、準備は“型”で先取りできます。代表的な三つのシナリオを想定して、重み付けを再配分しましょう。

① 抽選併用(一次=抽選、二次=適性・記述・面接等)

一次の通過は運の要素が混ざるため、通過後の勝負所が増大。直近3か月は「根拠の言語化」「主張—理由—具体—再主張」の骨組み訓練を厚めに。

② 軽量一次→濃厚二次(一次=資料読解・短文、二次=長文記述・グループワーク)

週次で「速度×正確さ(資料ドリル)」と「論述(200→400→600字)」を二軸運用。グループワークは「傾聴→要約→提案→合意形成」のルーブリックでリハーサル。

③ 完全二段階(一次=短時間テストやCBT、二次=来場で深い評価)

一次は設問形式への慣れと環境トラブル耐性、二次は「わかりやすい声・視線・1分要約」で評価者の“視認性”を上げる。

塾・予備校関係者への注目点

倍率上昇で制度議論が揺れるとき、塾が“シナリオ別の備え”を可視化して示すことが家庭の安心につながります。制度がどう変わっても使えるカリキュラムやツールを提供すれば、信頼は高まり、結果的に子どもの力を引き出せます。

1) 制度シナリオ別カリキュラム表の常設

現行/抽選併用/二段階の3列×(作文・記述・グループワーク・面接・学校研究)で週次配分を“見える化”。保護者面談の共通言語になります。

2) グループワーク評価ルーブリックの共通化

「発言の質/傾聴/要約/合意形成/一貫した貢献」を4段階で。動画フィードバックと併用して定着速度を上げましょう。

3) 学校研究の“動画リンク集”配布

公式動画(学校生活・探究・部活)へQRで誘導。志望理由の具体化と面接の厚みが増します。

制度ウォッチの姿勢—過度な断定を避け、一次資料で確認

入学者選抜は社会的合意の産物で、一足飛びの決定や即時実装は稀です。メディア・塾ともに「一部で議論・提言が見られる」「現時点で公式決定は未確認」という保守的トーンを維持し、公式発表が出たら速やかに改稿する運用が安全です。家庭向けには“シナリオ別の準備”を提示しつつ、出願・配慮申請・受検票・説明会などの確実な期日管理を最優先に。

まとめ

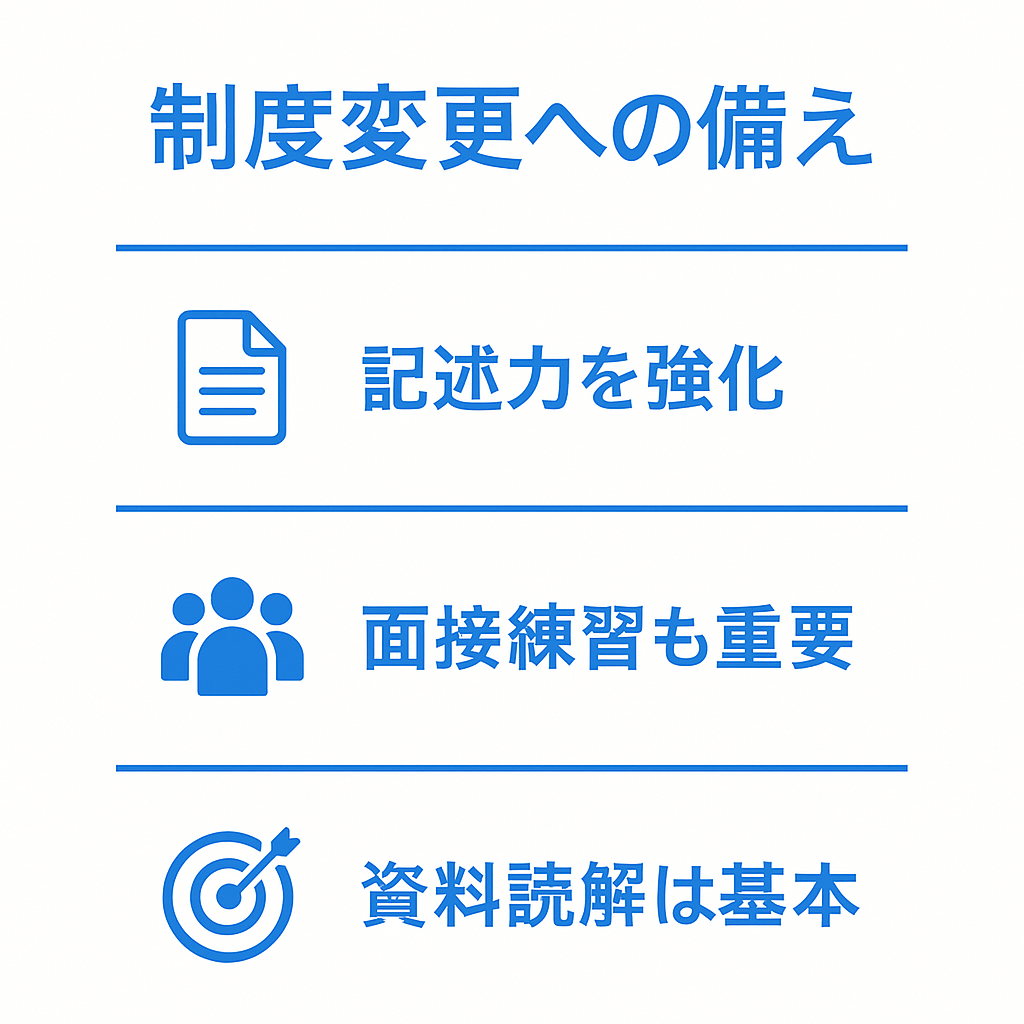

高倍率のもとでは、情報の風向きで気持ちが揺れやすくなります。だからこそ、制度の行方に一喜一憂せず、どの制度でも通用する“芯”を積み上げましょう。芯とは、資料から論点を抽出し、要点を圧縮し、根拠を示して簡潔に語る力。抽選併用や二段階選抜は、公平性と適性評価の折り合いを探るための選択肢として議論されていますが、本稿執筆時点で公式決定は未確認です。塾は「シナリオ別カリキュラム表」「グループワーク・ルーブリック」「学校研究の動画リンク集」の三点セットで、今週から動ける支援を。制度がどう変わっても、準備の骨は変わりません。

それで講師 1 人分の教材作成 20 時間 / 月を削減できたら、どう活用しますか?

登竜問は検索・編集・プリントのオールインワンだから、

費用以上の“時間資産”を生み出します。

効率化で合格実績アップをサポートします。

参考・出典

- 文部科学省 初等中等教育(入学者選抜・評価の基本的考え方/関連告示・通知の総合入口)

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/ - 東京都教育委員会 都立中等教育学校・都立中学校 入学者決定に関する情報(実施要綱・配慮申請・追検査等の周知ページ例)

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/ - 国立教育政策研究所 NIER(学力評価・選抜に関する研究・報告の入口)

https://www.nier.go.jp/ - (制度動向の注記)本稿は「抽選併用・二段階選抜」が一部で議論・提言として言及されている状況を整理した解説であり、現時点で導入決定を示す一次資料は未確認です。最新の公式発表は各教育委員会・学校の実施要項で必ずご確認ください。