勉強という言葉を聞くと、多くの子どもたちは「大変」「苦手」と感じることが少なくありません。けれども、学ぶことは本来、新しい知識や体験を通して世界を広げる楽しい営みであるはずです。授業や教材にちょっとした工夫を加えることで、退屈に見える時間が「もっと知りたい」と思える時間に変わります。笑い声や驚きの声が交じる教室では、集中力が持続し、挑戦する勇気が自然と芽生えます。さらに、楽しさの中で得た経験は深く記憶に残り、学びを継続する力にもなります。本記事では、学習を楽しくすることが子どもに与える効果や、現場でできる具体的な工夫、そして成功事例までを整理しながら、教育の現場で活かせるヒントを探っていきます。

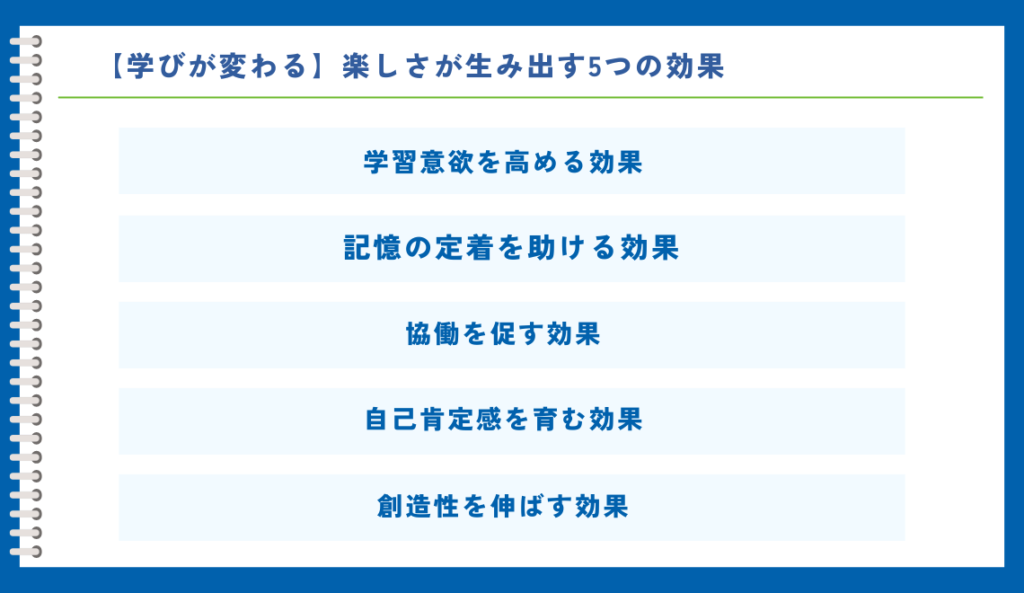

【学びが変わる】楽しさが生み出す5つの効果

学ぶことは本来、知識を広げ世界を深く知るための大切な営みですが、「楽しい」と感じられるかどうかで成果は大きく変わります。退屈に感じる学習では集中力も続かず、力が身につきにくいものです。逆に楽しさが加わることで、自ら進んで学ぶ姿勢が生まれ、学習効果は格段に高まります。

学習意欲を高める効果

楽しさを感じると、子どもは自然と「もっと知りたい」という気持ちになります。心理学では、興味や好奇心が学習意欲を強く刺激するとされます。単なる義務感で取り組む勉強と比べて、楽しさが伴う学習では集中時間が延び、課題に向かう姿勢も前向きになります。この積み重ねが学力向上につながるのです。

記憶の定着を助ける効果

楽しい学習は、記憶にも深く刻まれやすい特徴があります。感情を伴う経験は、脳に強く残るためです。例えば、ゲーム感覚で学んだ知識や、体験を通じて得た理解は、後になっても思い出しやすくなります。「学んでよかった」という気持ちと一緒に覚えることで、知識が長期記憶として定着しやすくなります。

協働を促す効果

楽しい学習の場では、自然と友だちや仲間との協力が生まれます。笑いや驚きを共有することで人間関係が深まり、互いに助け合いながら学べる環境が整います。協働の経験は、知識の理解を助けるだけでなく、社会性やコミュニケーション力の育成にも大きな意味を持ちます。学びが孤独な作業でなくなるのです。

自己肯定感を育む効果

「できた」「わかった」という体験が楽しい雰囲気の中で積み重なると、子どもは自信を持つようになります。結果として「自分は学べる」という自己肯定感が育ち、学びへの抵抗感が小さくなります。失敗を恐れず挑戦できるのも、楽しさが伴うことで安心感があるからです。挑戦と成功を繰り返す中で、粘り強さも身につきます。

創造性を伸ばす効果

楽しさの中には「遊び心」があります。この遊び心は、自由な発想を引き出す大切な要素です。自由に考え、工夫を試す過程で、子どもは自分なりの答えを探す力を育てます。知識の習得にとどまらず、発想を形にする力や柔軟な思考が磨かれるのは、楽しさが支える学びならではの効果です。

楽しさで意欲・記憶・協働・創造性が同時に伸びる。

【授業改革】子どもが夢中になる5つの仕掛け

授業はただ知識を伝えるだけではなく、子どもたちが「もっと学びたい」と思える場であることが大切です。そのためには、理解しやすい説明や体験的な活動だけでなく、心を動かす仕掛けが必要になります。ここでは、学習を楽しくするための具体的な工夫を考えてみましょう。

わかりやすい説明で安心感をつくる

授業の基本は、内容が理解できることです。難しすぎると興味を失いやすく、簡単すぎても集中が続きません。ちょうど良いレベルで説明し、例え話や身近な題材を交えると、子どもは安心して授業に向き合えます。安心感があると自然に発言や質問も増え、学びに主体的に関わるようになります。

体験や活動を取り入れる

黒板やテキストだけでなく、手を動かしたり体を使った活動を取り入れると、学びがぐっと身近になります。具体的な操作や観察、発表などを通じて「やってみる」経験を重ねると、頭だけでなく心にも残ります。自分で体験したことは記憶に残りやすく、学習内容の理解も深まります。

遊びの要素で楽しさを生む

授業に遊び心を加えると、緊張感が和らぎ、自然と笑顔が生まれます。ゲーム的な要素やちょっとした競い合いを取り入れることで、子どもは集中しながら楽しく学べます。「楽しい」という気持ちは学習への前向きな姿勢につながり、クラス全体の雰囲気も明るくなります。

子ども同士の関わりを増やす

友だちとのやり取りも、授業を楽しくする大切な要素です。グループでの話し合いや協力活動を取り入れると、子ども同士で学びを深め合えます。互いに考えを伝える過程で理解が整理され、新しい発見にもつながります。仲間と一緒に取り組むことで、授業そのものが心地よい体験になります。

振り返りで達成感を強める

授業の終わりに「今日できたこと」を振り返る時間を設けると、達成感が強くなります。小さな成功を自覚することで自信が育ち、「次もがんばろう」という気持ちが生まれます。楽しさは達成感と結びつくことで長続きし、学びを継続するエネルギーへとつながっていきます。

安心説明×体験×遊び心×協働×振り返りを設計。

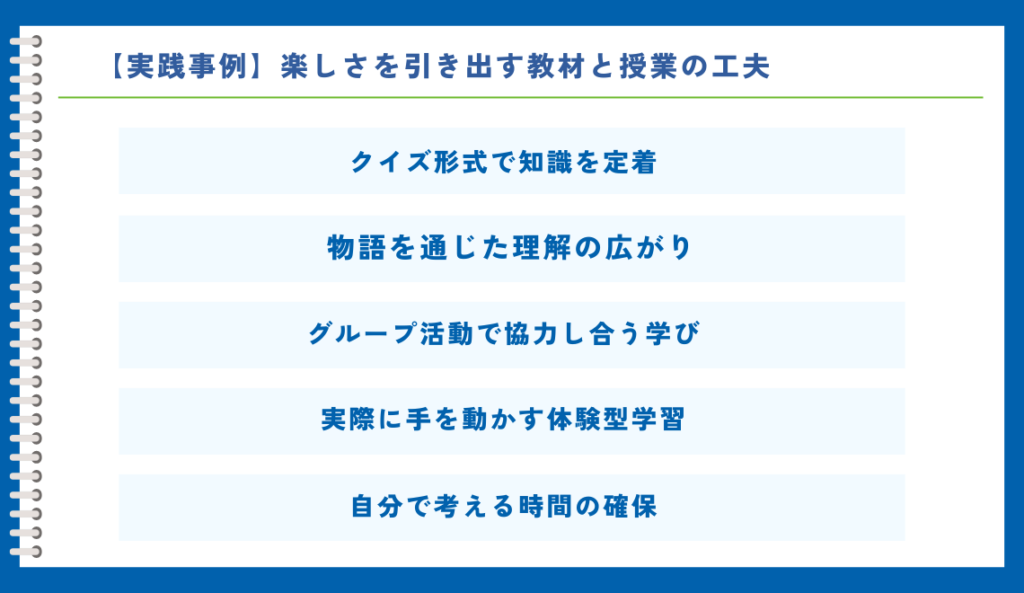

【実践事例】楽しさを引き出す教材と授業の工夫

子どもが「もっと学びたい」と感じる瞬間は、単なる知識習得を超えて心に残ります。現場では、遊び心を取り入れた教材や協働を大切にした授業が実践され、成果をあげています。ここでは、楽しさと学びを両立させた取り組みをいくつか取り上げ、実際にどのような効果を生んでいるのかを見ていきましょう。

クイズ形式で知識を定着

授業の中でクイズ形式を取り入れると、知識確認がただのテストではなく、楽しみのある活動に変わります。問題に答える過程で子どもは集中し、正解すれば達成感を得られます。間違いも「次はできるようになろう」という前向きな刺激となり、学びを深める原動力になります。遊びの中で学ぶことは、記憶の定着に効果的です。

物語を通じた理解の広がり

教材に物語性を持たせると、学習内容がぐっと身近になります。登場人物に感情移入したり、ストーリー展開を追ったりすることで、学びは単なる情報伝達ではなく体験的なものになります。難しい概念も物語に絡めて説明されるとイメージがつかみやすく、内容を自分の言葉で整理できるようになります。

グループ活動で協力し合う学び

仲間と協力して課題に取り組む授業は、子どもたちに強い印象を残します。意見を出し合い、役割を分担しながら一つの答えを導き出す過程は、学習だけでなく人間関係の成長にもつながります。自分では思いつかなかった考えに触れることで視野が広がり、互いの違いを尊重する力も育まれます。

実際に手を動かす体験型学習

理科の実験や図を描く活動など、手を使う学びは子どもに強い印象を残します。頭で理解するだけでなく、自分の手で試し、確認する体験は深い理解を生みます。うまくいかないときの試行錯誤もまた大切な学びであり、成功体験と合わせて子どもの自信を大きく育てます。

自分で考える時間の確保

授業の流れに楽しさがあっても、考える時間が十分でなければ理解は深まりません。子どもが自分のペースで考え、答えを探す時間をしっかり確保することも工夫のひとつです。「自分で解けた」という経験は強い満足感を生み、次の学びへの意欲を高めます。楽しさと挑戦のバランスが大切です。

クイズ・物語・体験・協働・思考時間で定着を強化。

【デジタル学習】ICTで広がる学びの楽しさ

近年、学校や塾の現場でもタブレットやデジタル教材が取り入れられるようになり、学習の形は大きく変わりつつあります。映像や音声、インタラクティブな操作を通じて学ぶことで、子どもは視覚や聴覚を使いながら理解を深められます。従来の紙と鉛筆だけでは得られなかった体験的な学びが、楽しい学習環境を広げているのです。

視覚や音声で理解を深める

ICTの大きな利点は、多様な感覚に働きかけられる点です。グラフやアニメーションを使うと、抽象的な概念も直感的に理解できます。音声による解説や繰り返し再生できる機能は、苦手な分野を自分のペースで復習する助けになります。複数の感覚を組み合わせることで、学びの定着度は格段に高まります。

個別に進められる学習体験

一斉授業では進度が一律になりがちですが、ICTを活用すると個々の理解度に合わせて学びを進められます。得意な分野は先へ進み、苦手な部分は繰り返す、といった柔軟さが可能です。子どもは「自分に合った学び方ができている」という実感を持ちやすく、その体験が自信や楽しさにつながります。

ゲーム的な仕掛けで意欲を高める

学習アプリやデジタル教材には、ゲーム要素を取り入れたものが多くあります。問題を解くと得点が増えたり、段階をクリアしたりする仕掛けは、子どもの挑戦意欲を高めます。遊び心が加わることで「もう一度やってみたい」という気持ちが生まれ、自然と学習時間が増える効果も期待できます。

協働を促すICT活用

ICTは個別学習に強いだけでなく、協働学習の幅も広げます。オンラインで意見を共有したり、同じ画面を見ながら考えを出し合ったりすることで、クラス全体の議論が活発になります。離れた場所にいても同じ課題に取り組める環境は、新しい協働の形を可能にし、学びをさらに豊かにします。

家庭学習との連携

学校や塾で使った教材を家庭でも継続して使えるのは、ICTの大きな強みです。学習の記録が蓄積されることで、子ども自身も成長を実感しやすくなります。保護者も進度や理解度を確認でき、家庭での声かけやサポートに活かせます。学びの場が学校だけでなく家庭にまで広がる点は、継続的な学習習慣づくりに有効です。

ICTで多感覚学習と個別最適・協働・家庭連携が進む。

【まとめ】楽しさを軸にした学びが未来を育てる

学習は知識を増やすだけではなく、子どもが自分を信じ、新しい挑戦を続ける力を育てる営みです。そのためには、学びを「楽しい」と感じられる場づくりが欠かせません。安心できる説明、手を動かす体験、仲間との協働、そして達成感を味わえる仕掛けがある授業は、子どもを自然に学びの流れへと引き込みます。さらに、教材や授業に遊び心や物語性を加えることで、学習内容はぐっと身近になり、子どもの心に残ります。登竜問のように段階的に挑戦を重ねる設計は、成功体験を積み上げながら理解を深める効果的な方法です。楽しさを軸にした学びは、単なる一時的なやる気ではなく、長期的な成長を支える原動力となります。教育の現場で工夫を凝らし、学びを楽しさと結びつけることこそ、未来を担う子どもの可能性を広げる第一歩といえるでしょう。