はじめに

「願書の郵送、もう不要なの?」——茨城県教育委員会は2026年度入試から、県立中学校・中等教育学校(併設型13校)すべてでインターネット出願+電子納付を正式運用する方針を決定しました。2025年度に宇都宮中等など一部校で先行した仕組みを全県一斉に拡大する形で、志願票・顔写真の紙提出は廃止、検定料は自宅でオンライン決済。県外在住者は資料請求から払込までワンストップで完結します。距離のハードルが下がる一方、入力ミスは“自己責任”となるため、保護者説明や塾サポートの再構築が急務です。本稿では制度の全貌とメリット・課題を整理し、塾・予備校が押さえるべき実務ポイントをコンパクトにまとめます。

ニュース概要(何がどう変わる?)

栃木――ではなく茨城県(ご注意!)が掲げた新方針は、県立中3校(並木中等・古河中等・水戸第一附属)+10校の中等教育学校を対象に、“紙ゼロ志願”を全面導入することです。出願は県の「いばらき電子申請・届出サービス」で24時間受け付け(最終日は17:00締切)。検定料はクレジットカード・コンビニ・ペイジーに対応し、受検票はPDFで各自印刷する運用に統一されます。県外生向けにはパンフレットPDF自動送付機能も整備され、郵送コストがゼロに。

手続きフローと新機能

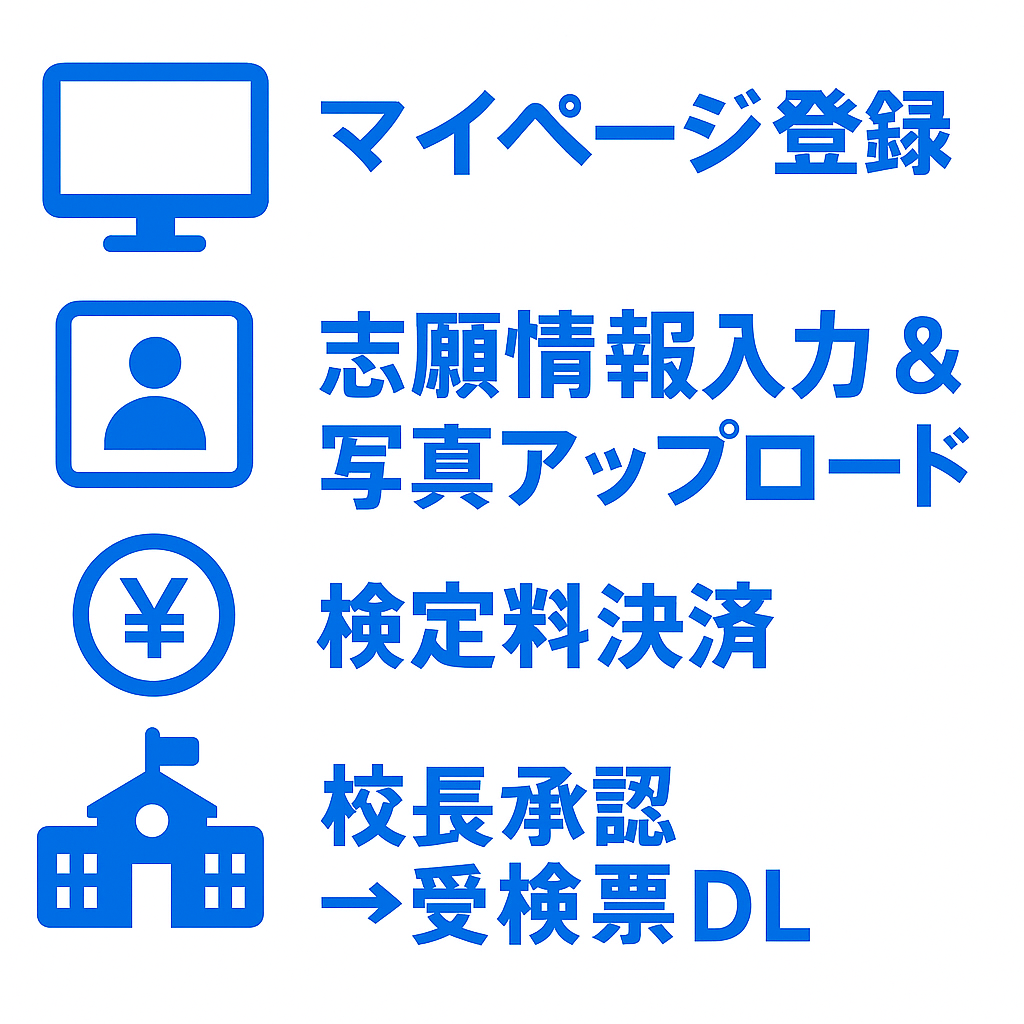

2026年度から茨城県立中学校の出願は、マイページ登録から合否確認まで、すべてオンラインで完結します。まず、志願者は「いばらき電子申請・届出サービス」にマイページを開設し、メール認証を行います。続いて、志願者情報と顔写真をアップロードし、検定料をオンラインで納付。在籍校長の承認を経て、受検票のPDFが発行される流れです。

合否結果も掲示ではなく、マイページ上でPDF通知がダウンロードできるため、県外からのアクセスが大幅にしやすくなります。特に、資料請求がPDFで即時対応されることにより、返信用封筒や切手の手配が不要になる点は、県外在住者にとって大きな利便性となるでしょう。

- マイページ登録(メール認証)

- 志願者情報入力+顔写真アップロード

- 検定料オンライン決済

- 在籍校長が電子承認 → 受検票PDF発行

- 結果通知はマイページ+PDF通知書

期待される利点と課題

今回の電子化によって、県外・海外からの出願者も距離の制約なく受検機会を得られるようになり、受験生の“母集団拡大”が期待されます。さらに、志願票の受付やデータ管理をシステムで一元化できるため、学校側の作業負担や書類紛失リスクも軽減されます。

一方で、デジタル出願は入力ミスが命取りになり得るため、誤記や規格外写真のまま申請すると無効になる可能性があります。また、保護者のITリテラシーにばらつきがあるため、操作ミスによるトラブルも想定されます。さらに、障害発生時のバックアップ体制(FAX仮受付など)は、引き続き重要な備えとして議論されています。

利点

- 県外・海外在住者の併願が容易に → 母集団拡大

- 学校側は受付・保管コストを削減

- 郵送遅延や感染症リスクを回避

課題

塾・予備校関係者への注目点

塾や予備校にとって重要なのは、「保護者・生徒の不安を取り除き、出願を安全に完了させるためのサポート体制」を早期に整えることです。特に県外併願層にとっては、交通費・宿泊先など現地情報がネックになりがちです。塾側でオンライン説明会と併せたモデルコース提示があれば、心理的・経済的ハードルを下げることができます。

また、「入力ミスゼロ」対策として、顔写真の規格チェックやローマ字表記の事前確認を一斉に行うセッションも有効です。加えて、締切直前の決済ミスを防ぐために、塾内LINEやメーリングリストでのリマインド運用を導入することで、サポート体制の信頼感を高めることができます。

- 交通費・宿泊ガイド付きオンライン説明会

- 県外併願層向けに、Web説明会+現地受検時の交通・宿泊モデルコースを提示して差別化。

- 県外併願層向けに、Web説明会+現地受検時の交通・宿泊モデルコースを提示して差別化。

- “入力ミスゼロ”チェックセッション

- 出願開始前週にローマ字表記・顔写真規格を一斉確認し、スクリーンショットで証跡化。

- 出願開始前週にローマ字表記・顔写真規格を一斉確認し、スクリーンショットで証跡化。

- 決済リマインド自動配信

- LINEやメールで「決済完了⇒スクショ提出」を締切5日前に促し、反映遅延リスクを最小化。

- LINEやメールで「決済完了⇒スクショ提出」を締切5日前に促し、反映遅延リスクを最小化。

まとめ

茨城県のWeb出願+電子納付拡大は、学力だけでなくITリテラシーが合否の“前提条件”になる時代の到来を示しています。県外生はクリックひとつで出願可能となり、競争環境は確実に変わります。一方、操作ミスや決済遅延は自己責任——だからこそ、塾や学校が“安心のガイド”を提供する価値はむしろ高まります。操作マニュアルの早期配布、ミスゼロチェック、決済リマインド――デジタル化の利便性を“合格力”へ変える仕掛けが、2026年度入試を勝ち抜く鍵となるでしょう。

それで講師 1 人分の教材作成 20 時間 / 月を削減できたら、どう活用しますか?

登竜問は検索・編集・プリントのオールインワンだから、

費用以上の“時間資産”を生み出します。

効率化で合格実績アップをサポートします。

参考・出典

- 茨城県教育委員会「令和7年度県立中学校・中等教育学校入試 Web出願に関するリンク」kyoiku.pref.ibaraki.jpsites.google.com

- 茨城県教育委員会公式サイト「中学入試(中学校・中等教育学校)」kyoiku.pref.ibaraki.jp

- 朝日新聞デジタル「県立中の出願手数料、電子納付に」2025年5月(県教委発表)asahi.com

- ONE塾『茨城県・県立中学校入試情報』2025年4月版one-juku.com